朝廷に献上された海の幸や郷土料理を楽しみながら学んだ「隠岐めしと歴史 探検隊」

一般社団法人海と日本プロジェクトinしまねは、7月26日(土)~28日(月)に2泊3日で、島根県の隠岐諸島(西ノ島町・海士町)を舞台に「隠岐めしと歴史 探検隊」を開催し、小学5・6年生20人が参加しました。

かつて朝廷に献上された隠岐の海の幸の歴史について海や山で体験しながら学び、現在は入手が難しくなっている食材などを使った隠岐の郷土料理を調理しました。

このイベントは、次世代へ豊かで美しい海を引き継ぐために、海を介して人と人とがつながる“日本財団「海と日本プロジェクト」”の一環です。

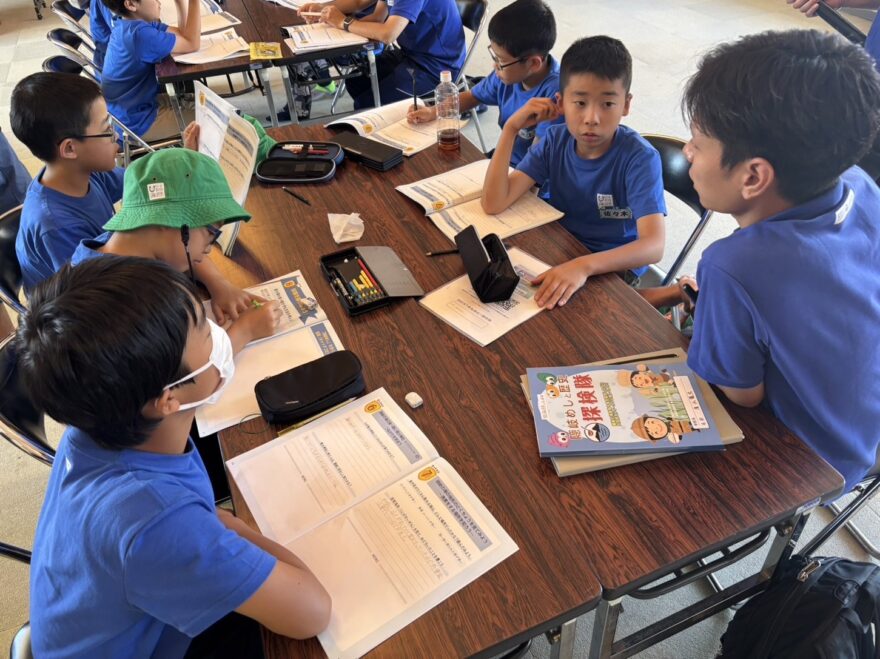

隠岐の海産物はなぜ朝廷に献上されていたのか?

松江市の七類港からフェリーで約3時間をかけて隠岐郡海士町に上陸した探検隊員20人は、まず隠岐の海産物が奈良時代から平安時代に、朝廷に献上されたいたことを学びました。

恵み豊かな海に囲まれた隠岐ですが、隠岐は朝廷のあった奈良や京都から遠く離れているにも関わらず、なぜわざわざ隠岐の海産物だったのか?

隠岐の専門家・NPO法人隠岐しぜんむらの深谷治理事長によると、鬼門の方角(北東)の逆、北西の方角は縁起が良いとされ、都から見て縁起の良い方角にある隠岐の海産物は重宝されていたということです。

また、隠岐から多く離れた都に送るため、シロイカやアワビ、ワカメやイワノリなどを干して加工して運んだということです。

続いて、現在の隠岐の漁業についても学びました。海の駅松島(水産物加工法人)の代表で現役漁師でもある山下照夫さんによると、地球温暖化の影響による海水温の上昇が原因なのか、獲れる魚が変わってきたように感じるということです。そして熱帯の魚が見られたり、特産のシロイカが減少したりしているということです。

また、近年の隠岐ではマグロが多く漁獲されることから、マグロが隠岐近海の青魚を食べてしまっているのではないか、という仮説もあるということです。

講義のあとは、シロイカの一夜干し作りと、島根県魚トビウオ(アゴ)のミンチ作りに挑戦しました。

イカはさばいて皮をむき、くるくる回る乾燥機に掛けて一夜干しに。大昔の人はイカを干して朝廷に送っていたということから、隊員たちも干しイカ作りを疑似体験です。

アゴは三枚におろして叩きミンチにしました。隊員たちは悪戦苦闘しながらも、海の駅松島のスタッフに丁寧に教えてもらいながら加工を体験。イカの一夜干しとアゴのミンチは、翌日の夕食で隠岐の郷土料理に調理して食べる予定です。

無人島で海の幸をGET!

隠岐めしと歴史探検隊の2日目は、海士町の無人島「小森島」で海の幸探しです。隠岐めしの食材であるカサガイとカメノテは、自分たちでGETしなければなりません。

チャーター船に乗船して20分。豊かな海の自然が残る小森島に到着した隊員たちは、カサガイとカメノテをたくさん見つけて採取しました。

海の自然観察では、イシダイやアゴハゼの稚魚、アオウミウシ、ウミウチワなども見つけました。

さらに、水中を楽に移動することができるシースクーターを使って、シュノーケリングで海を探検しました。

無人島は人が住む地域の海よりも昔の海の環境に近く、隠岐めしの食材を採取するのに適した場所でした。

歴史香る隠岐めしを作る!

小森島から西ノ島に到着した隊員たちは、自ら採取したカサガイやカメノテ、前日に加工したイカの一夜干しやアゴのミンチを使いを、隠岐の郷土料理作りに挑戦しました。

隠岐の食文化を守り伝える活動を行うJAしまね隠岐どうぜん女性部の指導を受けながら、カサガイは炊き込みご飯”ボベ飯”に、カメノテは味噌汁に。さらに隠岐特産シロイカの一夜干しは、香ばしく炙って隠岐の伝統調味料こじょうゆみそを添えました。

イカの一夜干しのゲソやミミは、イカと野菜のかき揚げ作りにも使いました。海士町では祭り料理の一品としても人気のイカと野菜のかき揚げは、衣に卵を入れることで水を一切使わず、また衣に塩や砂糖で味付けをすることで、天つゆなどを付けずに食べるのが特徴です。

島根県魚トビウオのミンチは、祝い事の料理として出されることが多いアゴのつみれ汁に、朝廷への献上品だったワカメはタケノコと一緒に煮付けました。ワカメとタケノコの煮しめは、隠岐では山海の幸の融合を祝う料理です。

また、イワノリでご飯全体を覆う名物料理バクダンおにぎりも作りました。イワノリはかつて隠岐で多く採れていましたが、今は温暖化などの環境変化や、イワノリを採集する人の減少で収穫量が激減したため、隠岐産イワノリは一枚約900円もする高級品になっています。

これに、海士町で最近生産が始まったヨーグルトにフルーツを混ぜたデザートを加えて、”隠岐めし定食”のできあがり!です。

海上安全の神社に参拝&漁業をする海の地形を見学

隠岐めしと歴史探検隊の最終日は、まず西ノ島町の焼火神社に参拝。焼火神社は島前3島の最高峰である標高452mの焼火山の中腹に立つ神社です。

隠岐は江戸時代に北前船の寄港地として栄え、隠岐産のサザエやアワビ、ナマコなどが県外や中国から重宝されていました。その海の安全の守り神として北前船の船員たちが大勢参拝したのが焼火神社。社殿は山腹の岩盤を利用した独特の構造で、国の重要文化財に指定されています。

多いときには一日1000人以上が訪れたという神社の宿坊跡には、立派な石垣が今でも残っています。

続いて、豊富な海の幸を育む海の地形の特徴を知るため、隠岐ユネスコ世界ジオパークを代表する国賀海岸を、遊覧船に乗って見学しました。強風と荒波が作り出した海の地形は豊かな海の幸を育む場所ですが、漁業者にとっては、強風と荒波にさらされる大変な漁場でもあります。

しかし景勝地としての国賀海岸は、摩天崖、通天橋、観音岩などの大断崖や奇岩がそそり立ち、自然の造形美に圧倒される見どころがいっぱいです。

ベタ凪により運よく入ることができた洞窟の明暗の岩窟内は、ライトがないと真っ暗で、時折船体が岩壁に当たるほど狭くなっていました。

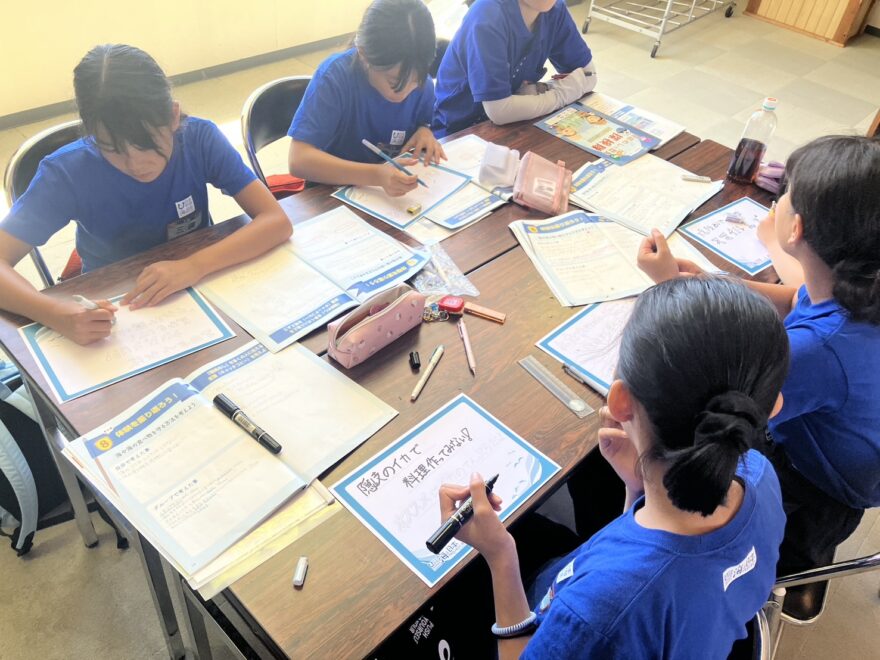

”隠岐めし”の魅力を発信しよう!

全てのミッションをクリアした隊員たちは最後に”隠岐めし”の魅力を発信するキャッチコピーを考えました。隠岐めし全体のPRをする内容や、自分の気に入った一品にフォーカスしたPRなど、隊員たちがそれぞれ知恵を絞り考えました。

これらはポスターやPOPなどにして、隠岐料理を提供する飲食店等で発信する予定です。

楽しく学んだ貴重な体験だった!

隊員たちからは、一生忘れない思い出が出来た、楽しくて為になる貴重な体験だった、将来なりたい職業に海に関する事が加わった、家で家族に隠岐料理をふるまいたい、隠岐めしの美味しさを友だちにも広めたい、などの感想が聞かれました。

イベント詳細

| イベント名 | 隠岐めしと歴史 探検隊 |

| 参加人数 | 小学5・6年生 20人 |

| 日程 | 2025年7月26日(土)~28日(月) |

| 場所 | 島根県隠岐郡 海士町・西ノ島町 |

| 主催 | 一般社団法人 海と日本プロジェクトinしまね |

| 協力 | NPO法人隠岐しぜんむら・海の駅松島・JAしまね隠岐どうぜん女性部 |