くら寿司×海と日本プロジェクトinしまね 共同開催の出張授業「お寿司で学ぶSDGs」松江市内4小学校で開催!

一般社団法人海と日本プロジェクトinしまねは、くら寿司株式会社と共同で、11月13日(木)の宍道小学校をかわきりに、乃木小学校、美保関小学校、大庭小学校で、出張授業「お寿司で学ぶSDGs」を開催しました。松江市内4小学校の児童、計342人が参加しました。

「お寿司で学ぶSDGs」は、海と日本プロジェクトが目指す「美しく豊かな海を次世代に引き継ぐ」というテーマに調和することから、今回のコラボ授業を実施する事となりました。

「お寿司で学ぶSDGs」は、次世代を担う子どもたちが、海洋環境や食品ロス、低利用魚の活用について学ぶことを目的としており、全国で展開されている人気プログラムで、島根県での開催は今回が初めてです。授業の中では、海と日本プロジェクトinしまねが今年夏に、隠岐島前で開催した体験学習「隠岐めしと歴史 探険隊」についての動画を上映し、身近な地域の漁業の現状や海の恵みの大切さを伝え、児童たちの学びの深まりを目指しました。

一般社団法人海と日本プロジェクトinしまねは、次世代へ豊かで美しい海を引き継ぐために、海を介して人と人とがつながる“日本財団「海と日本プロジェクト」”の一環として、本授業に取り組みました。

美しく豊かな隠岐の海 漁業の現状は?

宍道小学校では、11月13日(水)に出張授業が開催されました。集合した小学5年生54人は、最初から興味津々の様子です。

授業の導入として、海と日本プロジェクトinしまねが今年夏に、隠岐島前で山陰両県の小学生20人が参加して開催した体験学習「隠岐めしと歴史 探険隊」についての動画を上映しました。この体験学習に参加していない児童にも動画を視聴してもらうことで、島根県内の海でも、海洋汚染や地球温暖化、漁業に携わる人の減少など漁業に関する様々な問題が起こっている事を伝えました。

未来ではお寿司が食べられなくなる?

そして「お寿司で学ぶSDGs」では最初に、海の資源の現状を紹介。日本の漁業が抱える「資源の減少」「担い手不足」「気候変動による魚種変化」といった課題が伝えられました。

続いて、未来のお寿司が模型で紹介されました。そこには玉子焼きやコーン、シャリだけのお寿司などがズラリと並んでいて、魚はまったく載っていません。マグロやサーモンなど大好きなお寿司のネタは、将来食べられなくなるかもしれないという現実を知った子どもたちからは、驚きの声が聞かれました。

くら寿司では、未来にも魚のお寿司が食べられるように、低利用魚(未利用魚)を活用する取り組みが進められています。その取り組みを伝えるため、子どもたちの前にリアルな魚の模型が並べられました。マダイやサーモンなど良く食べられている魚と、ボラやシイラなどの低利用魚が並んでいます。子どもたちは模型を触ったり持ち上げたりして歓声を上げながら、よく食べられている魚と低利用魚に仕分けをしました。

お寿司屋さんを体験しよう!

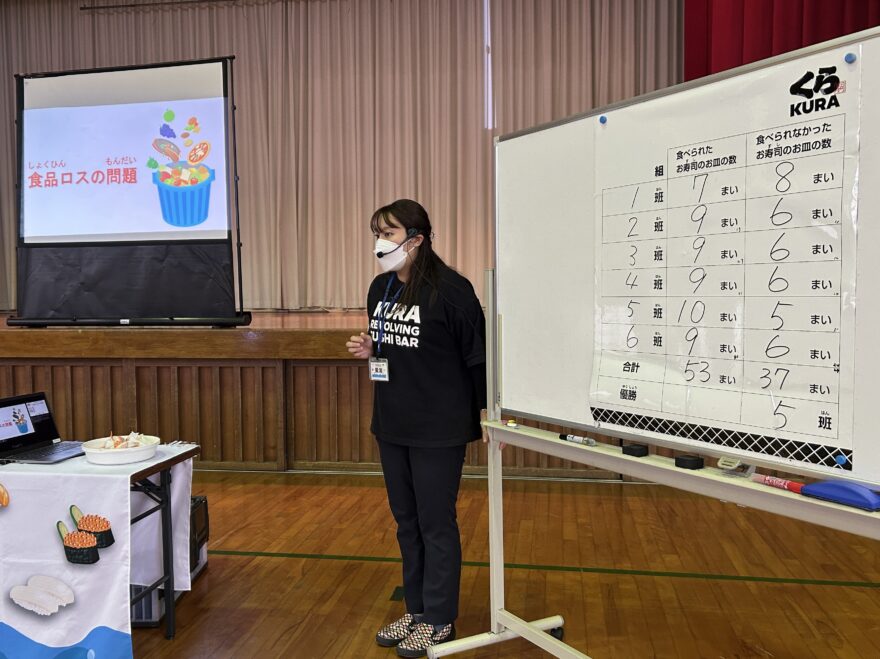

続いて、くら寿司が開発したオリジナル教材「お寿司屋さん体験ゲーム」を体験。体育館に設置された回転寿司のレーンやリアルなお寿司の食品サンプルに、子どもたちは大盛り上がりです。お寿司をつくるお店チームと、お客チームに分かれてゲームがスタート。楽しいお寿司屋さん体験ですが、実は回転寿司で起こる過剰提供や廃棄が起こることを体感するゲームです。お寿司の人気ランキングを参考に、お客さんが取る寿司ネタを予想しレーンに流しますが、予想が外れるとお寿司は廃棄されます。子どもたちは、ゲームを通じて食品ロスがどのように起こるのかを体験しました。

解決策を考えよう!

ゲームの後には、どうすればお寿司を未来にも食べ続けられるか、「低利用魚の活用」と「食品ロス対策」についてグループで話し合って解決策を考え、発表しました。

子どもたちからは「低利用魚を美味しく食べられるよう工夫する」「残ったお寿司を動物などのエサとして提供する」身近に出来ることとして「給食を残さず食べる」などの意見が発表されました。

くら寿司の講師からは「今日考えた事や学んだ事を伝えることが大切、まずは家族に伝えよう」と呼びかけがありました。

体験を終えて子どもたちは

出張授業を終えた子どもたちからは、「ゲームを通して食品ロスについてよく理解できた」「魚の種類はたくさんあるのに食べられている魚が少ないのにびっくりした」などの感想が聞かれました。

また「隠岐めしと歴史 探険隊」の動画については「漁業の問題が隠岐でも起こっていることがわかった」「隠岐の体験で、環境問題を分かり合える人と会えることはうれしいと思う」などの感想が聞かれました。

後日開催された乃木小学校、美保関小学校、大庭小学校での出張授業でも、子どもたちが積極的に参加し、楽しみながら低利用魚の活用や食品ロスについて学びました。

くら寿司広報部の簗瀬萌枝さんは「SDGsは難しいと思うかもしれないが、子どもたちにとって身近な回転寿司を通して低利用魚や食品ロスについて伝え、子どもたちに解決策などを考えて欲しい」としています。

海と日本プロジェクトinしまねは、今後も多様な企業や団体と連携し、海の現状を伝え、未来へつなぐ取り組みを進めていきます。

イベント詳細

| イベント名 | くら寿司×海と日本プロジェクトinしまね 共同開催の出張授業「お寿司で学ぶSDGs」 |

| 参加人数 | 宍道小学校5年生54人/乃木小学校5年生131人/美保関小学校4~6年生75人/大庭小学校5年生82人(計342人) |

| 日程 | 2025年11月13日(木)・14日(金)・18日(火)・19日(水) |

| 場所 | 宍道小11月13日(木)/乃木小14日(金) /美保関小18日(火) /大庭小19日(水) |

| 主催 | くら寿司株式会社 一般社団法人 海と日本プロジェクトinしまね 共同開催 |